AIDA

Die AIDA (Aerosol Interaction and Dynamics in the Atmosphere) Einrichtung am KIT ist ein einzigartiges Labor zur Untersuchung atmosphärischer Prozesse. Sie umfasst zwei Simulationskammern: AIDAc, die seit 1997 betrieben wird, und AIDAd, die 2020 in Betrieb ging. Diese Kammern ermöglichen die Forschung an Aerosol-, Wolken- und Spurengasprozessen unter verschiedenen thermodynamischen Bedingungen. AIDA spielt eine zentrale Rolle in der Klimaforschung und ist Teil des europäischen Forschungsinfrastruktursystems ACTRIS, das den Austausch und die Kalibrierung von Messinstrumenten fördert.

Bestrahlungszentrum

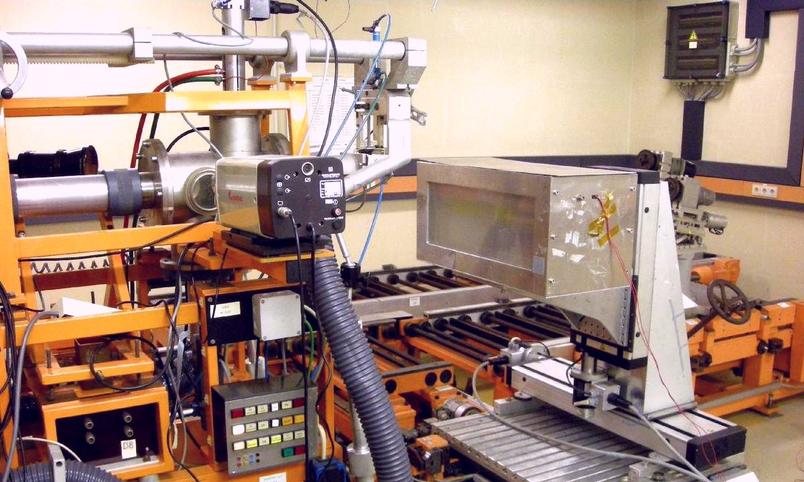

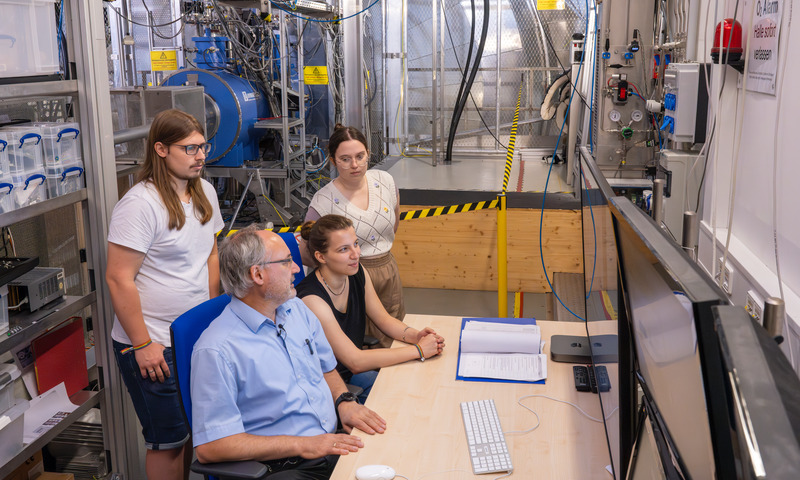

Das Bestrahlungszentrum Karlsruhe am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde 2001 gegründet, um Bestrahlungsstudien an Siliziumsensoren für den CMS-Tracker am CERN durchzuführen. Es bietet Bestrahlung mit 25 MeV Protonen und Röntgenstrahlung, um Detektorkomponenten für den Large Hadron Collider (LHC) und die geplante Hochluminositätsphase zu qualifizieren. Das Zentrum unterstützt verschiedene Forschungsgruppen bei der Bestrahlungsplanung und Durchführung, um die Auswirkungen hoher Strahlenfluenzen auf neue Detektoren zu untersuchen.

BFO

Das Black Forest Observatory (BFO) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist eine hochpräzise geophysikalische Messstation im Schwarzwald. Mit über 30 Sensoren, darunter ein supraleitender Gravimeter und Breitbandseismometer, werden Erddeformationen und Veränderungen des Erdschwere- und Magnetfelds erfasst. Das BFO ist international vernetzt und bietet ideale Bedingungen für Forschung und Tests neuer Messinstrumente. Es steht wissenschaftlichen Projekten und der Öffentlichkeit mit Echtzeitdaten zur Verfügung und ermöglicht auch Studierenden und Gastwissenschaftlern praxisnahe Forschungen.

bwUniCluster

Der bwUniCluster 3.0 am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine leistungsstarke Plattform für High Performance Computing (HPC). Er bietet Forschern aus verschiedenen Disziplinen Zugang zu einer skalierbaren Recheninfrastruktur, die für anspruchsvolle wissenschaftliche Berechnungen und Simulationen optimiert ist. Der Cluster ermöglicht effizientes Rechnen in Bereichen wie Datenanalyse, Modellierung und Simulation, und unterstützt die Forschung in einer Vielzahl von Anwendungen, von Naturwissenschaften bis Ingenieurwesen.

cSTART

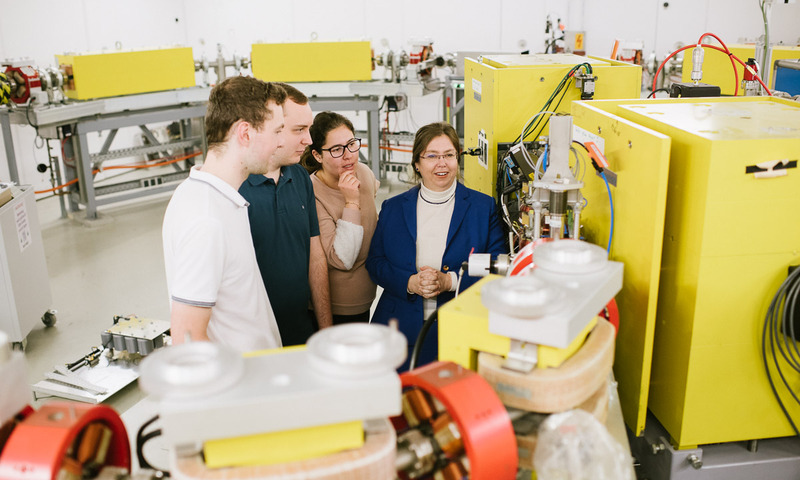

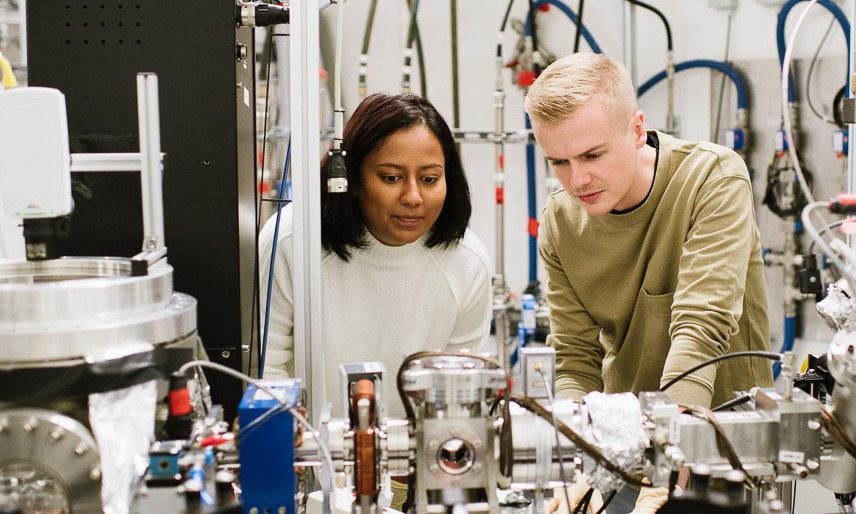

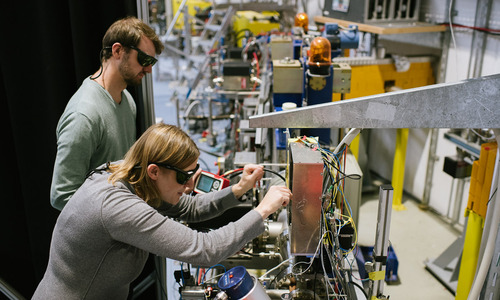

cSTART (compact STorage ring for Accelerator Research and Technology) am Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) des KIT wird einen neuartigen Speicherring bereitstellen, speziell entwickelt zur Erforschung von Teilchenstrahlphysik im Nicht-Gleichgewicht. Der Speicherring arbeitet mit ultrakurzen Elektronenpaketen und einer breiten Impulsverteilung. cSTART ermöglicht die Untersuchung bislang wenig verstandener Prozesse jenseits klassischer Lehrbuchphysik. Für ultrakurze Elektronenpakete wird FLUTE zu einem Injektor weiterentwickelt. Zudem soll erstmals die Injektion aus Laser-Plasma-Beschleunigern (LPA) demonstrieren, dass LPA-Technologie als Speicherring-Injektor geeignet ist. Das Booster-Synchrotron von KARA dient aktuell als Testanlage für die Diagnostiksysteme von cSTART.

Die Forschungsinfrastruktur cSTART steht allen Studierenden in Form von Sommerkursen, Abschlussarbeiten und Exkursionen zur Verfügung.

CoCCON

COCCON (COllaborative Carbon Column Observing Network) ist ein Netzwerk von Stationen zur präzisen Messung von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Mit hochentwickelten Messgeräten und fortschrittlicher Analyse trägt COCCON zur Verbesserung der globalen CO₂-Überwachung bei. Es liefert wichtige Daten für die Klimaforschung, die Emissionsüberwachung und die Validierung von Satellitenmessungen. Das Netzwerk hilft, die Quellen und Senken von Treibhausgasen besser zu verstehen und somit die Klimamodelle und -prognosen zu verfeinern.

FLUTE

FLUTE (Ferninfrarot Linac- und Test-Experiment) am Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) des KIT ist eine Beschleuniger-Testanlage für eine Vielzahl von Beschleunigerphysik-Studien. FLUTE erzeugt ultra-kurze Elektronenpakete im Bereich von Femtosekunden zu Pikosekunden und erzeugt intensive Terahertz-Strahlung. Die Parameter des Beschleunigers wie Elektronenpaketlänge, Ladung, Wiederholrate und Energie können über einen großen Bereich variiert werden, so dass eine Vielzahl von Experimenten in der Physik, mit neuen Technologien aber auch neuartige Anwendungen in den Materialwissenschaften und in der Medizin ermöglicht werden.

Die Forschungsinfrastruktur FLUTE steht allen Studierenden in Form von Sommerkursen, Abschlussarbeiten und Exkursionen zur Verfügung.

GLORIA

GLORIA (Gimballed Limb Observer for Radiance Imaging of the Atmosphere) ist ein innovatives Instrument zur Fernmessung der Atmosphäre, das die Vorteile von Bildgebung und Spektralanalyse kombiniert. Entwickelt vom KIT und Forschungszentrum Jülich, ermöglicht GLORIA hochauflösende Messungen im Infrarotbereich, um atmosphärische Prozesse präzise zu überwachen. Das Instrument kann sowohl in Limb- als auch in Nadir-Positionen eingesetzt werden und wird auf Forschungsplattformen wie Flugzeugen und Stratosphärenballons verwendet. Es verbessert die räumliche Auflösung um das Zehnfache im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten.

GridKA

GridKa ist eine leistungsstarke High-Performance-Computing (HPC) Plattform des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), die als Teil des deutschen Grid-Computing-Netzwerks betrieben wird. Sie ermöglicht Forschern den Zugriff auf umfangreiche Rechenressourcen für anspruchsvolle wissenschaftliche Anwendungen in Bereichen wie Teilchenphysik, Astrophysik und Klimaforschung. Durch die Integration in nationale und internationale Forschungsinfrastrukturen unterstützt GridKa die effiziente Durchführung von groß angelegten Simulations- und Datenverarbeitungsprojekten.

HoreKa

HoreKa (High Performance Computing Resources for Karlsruhe) ist ein Dienst des Scientific Computing Centers (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dieser Service bietet leistungsstarke Rechenressourcen für komplexe wissenschaftliche Berechnungen, Simulationen und Analysen. Insbesondere richtet sich HoreKa an Forschungsprojekte, die auf paralleles Rechnen angewiesen sind und eine hohe Rechnerleistung erfordern. Die Nutzer können auf eine skalierbare Infrastruktur zugreifen, um anspruchsvolle Rechenaufgaben effizient zu bearbeiten und innovative Lösungen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu entwickeln.

KARA

KARA (Karlsruhe Research Accelerator) am Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) des KIT ist eine hochmoderne Beschleunigeranlage die relativistische Elektronen und Synchrotronstrahlung erzeugt. KARA ermöglicht die Erforschung von neuen Beschleunigertechnologien und die Untersuchung von erneuerbaren Energien für den Betrieb großer Infrastrukturen im KIT-Testfeld KITTEN gemeinsam mit dem Energy Lab des KIT. KARA bietet Testmöglichkeiten für die Entwicklung neuer Technologien, insbesondere im Bereich Beschleuniger, Laser, Elektrooptik, künstliche Intelligenz (KI), Hochtemperatur-Supraleitermagnete, Medizin, Materialwissenschaften und vieles mehr. KARA wird sowohl für wissenschaftliche als auch industrielle Anwendungen genutzt und ermöglicht hochpräzise Messungen und Analysen.

Die Forschungsinfrastruktur KARA steht allen Studierenden in Form von Sommerkursen, Abschlussarbeiten und Exkursionen zur Verfügung.

KATRIN

Das KATRIN (Karlsruher Tritium Neutrino) Experiment am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist ein bahnbrechendes Forschungsprojekt zur Bestimmung der Neutrinomasse. Durch präzise Messungen des Tritium-Betazerfallsspektrums liefert KATRIN wichtige Daten, um das rätselhafte Verhalten der Neutrinos zu entschlüsseln. Das Experiment spielt eine zentrale Rolle bei der Beantwortung grundlegender Fragen der Teilchenphysik und liefert die bisher genauesten Obergrenzen für die Neutrinomasse.

KITTEN

Das KIT Testfeld für Energieeffizienz und Netzstabilität in großen Forschungsinfrastrukturen (KITTEN) vereint Europas größtes Forschungslabor für erneuerbare Energie, das Energy Lab, mit der Testanlage für Beschleunigertechnologien Karlsruhe Research Accelerator (KARA). Ziel ist es, Großforschungsanlagen wie Teilchenbeschleuniger effizient und nachhaltig zu betreiben. Dabei werden die entwickelten theoretischen Konzepte direkt unter realen Bedingungen unter physikalischen sowie technischen Aspekten experimentell validiert – eine weltweit einzigartige Kombination. So macht das Projekt KITTEN den Weg frei für energieverantwortliche und damit zukunftsfähige Forschung auf großen Skalen.

KITTEN steht allen Studierenden in Form von Sommerkursen, Abschlussarbeiten und Exkursionen zur Verfügung.

Large-Scale Data Facility

Die Forschungsseite des Scientific Computing Centers (SCC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bietet einen Überblick über die verschiedenen Projekte und Initiativen, die auf fortschrittliche Rechenmethoden und Infrastrukturen angewiesen sind. SCC unterstützt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen durch High Performance Computing (HPC), Datenanalyse und Modellierung. Die Plattform bietet Forschungseinrichtungen die notwendige Rechenleistung und Infrastruktur, um komplexe wissenschaftliche Probleme effizient zu lösen und innovative Lösungen zu entwickeln.

Siliziumlabor

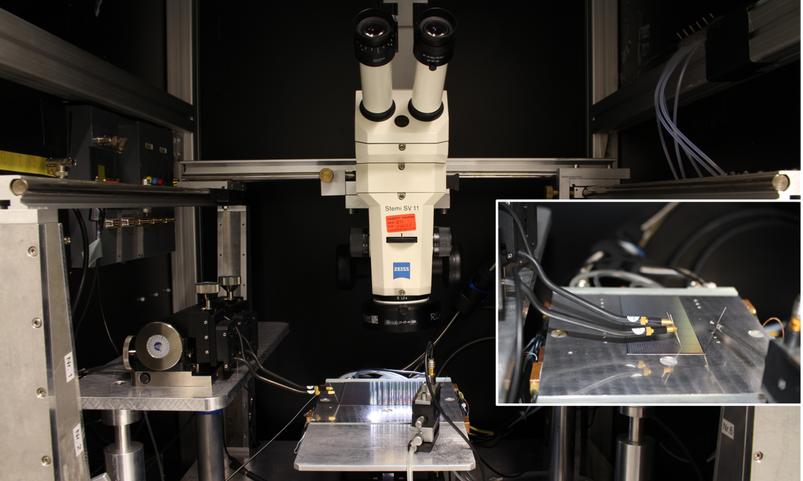

Das Siliziumlabor am Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) des KIT ist spezialisiert auf die Charakterisierung von Halbleiterstrukturen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen von Strahlenschäden, wie sie in Kollisionsexperimenten auftreten. Es bietet verschiedene Messstationen für die Analyse von Dioden, MOS-Strukturen und Streifensensoren. Das Labor verwendet fortschrittliche Technologien wie IR-Kameras zur Detektion von Elektrolumineszenz und Auslesesysteme zur Untersuchung von Sensoren. Zusätzlich werden Simulationen zur Unterstützung der Messungen durchgeführt, um die Auswirkungen von Strahlenschäden auf die Materialien zu untersuchen.

Wolkenradar

Das MIRA-S Wolkenradar des KIT ist ein mobiles, hochsensitives Dual-Polarisation-Doppler-Radar, das speziell für die Messung von Wolken und atmosphärischen Prozessen entwickelt wurde. Mit einer Reichweite von bis zu 15 km und einer Auflösung von 30 m ermöglicht es die präzise Detektion von Echo-Signalen. Das Radar wird auf einem KFZ-Anhänger montiert und kann flexibel eingesetzt werden, um Daten in Echtzeit zu sammeln. Es liefert wertvolle Informationen zur Untersuchung von Wolkenstrukturen und deren Dynamik.